気にしていなければ見過ごしてしまうことも多いのですが、

年末から春先まで、だるまを目にする機会が増えていることにお気づきでしょうか。

だるまと言えば群馬県高崎市にある達磨寺(正式名称:少林山達磨寺)が有名で、

年が明けて1週間ほどしますと高崎だるま市が開かれます。

日本各地でもだるま市が開かれていますので、

「そう言えば」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私はまだ高崎だるまの実物を目にしたことはないのですが、

高崎だるまのお顔は、鶴で眉毛を、亀でお髭を表しており、

とても縁起が良く、味わい深いお顔立ちなのだとか。

それ故に、この縁起の良いだるまを求める人たちで賑わうのでしょうね。

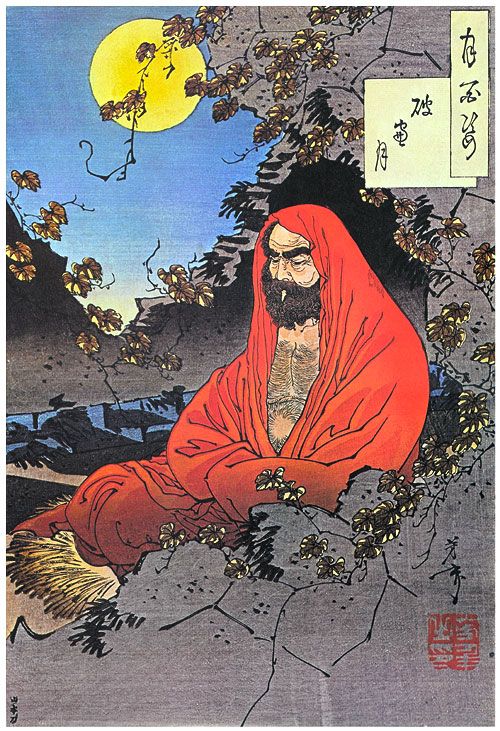

このだるま、達磨大師を模ったものだといわれています。

「達磨」はお名前、「大師」というのは徳の高い僧の敬称です。

残されてお姿はどれも渋い雰囲気を纏っておられます。

この達磨さん、修行だとおっしゃって座禅を9年間もの間続けたらしいのですけれども、

座禅をし続けたことで、いつの間にか手足のないお姿になったという伝説をお持ちなのです。

縁起物のだるまは、その時の達磨さんのお姿と、

日本に古からある何度倒しても起き上がってくる縁起物の「起き上がり小法師(こぼし)」が

合わさって玩具として、飾り物として作られたことが始まりです。

(※達磨さんに関しては様々な面白いエピソードが残されておりますが今回は割愛させていただきます。)

こうして作られた「だるま」ですが、

今では玩具や飾り物というよりは縁起物、願掛けアイテムとしての知名度が高いですよね。

願掛けする際には片方に黒目を入れ、願いごとが叶うとう片方にも目を入れるというもの。

これは、昔、養蚕農家で、春の繭が良ければだるまに片目を入れ、

秋の繭も良いと、もう一方の目も入れる習慣があり、

これが一般に広まったといわれています。

しかし、江戸時代には別の習慣も始まっていたのです。

当時、天然痘という病で目を失う人が多かったのだとか。

その時、どういう訳か「目がきれいに描かれているだるまを持っていれば大丈夫」という噂が広まったのだとか。

また、天然痘は赤い色で跳ねのけられると信じられており、

天然痘を患うと赤いものを身に付けるなどしていました。

だるまの赤い色と目からのイメージから当時の人々はお守りとしてだるまを買い求めます。

ですが、いつの時代の人も少しでも状態の良いものを手にしたいと思うようで、

きれいな目が描けていないだるまは売れ残ってしまったのだとか。

せっかくのだるまが売れ残ってしまったのでは、だるま商人の商売あがったりです。

それならば、だるまの目入れは願掛けをする本人にしてもらうことにすれば、

全てがまるく納まるじゃないか、と今のようなスタイルになったようでございます。

いつの時代も閃きは様々な道を開くものですね。

このように願掛けをしたり、お守りとしてお迎えしたりするなかで、

人々はだるまを拝むようになります。

新しい仏像に御魂を入れることを「開眼」というのですが、

だるまの扱いが仏像の扱い方に似ていることもあり、

だるまに目を描き入れることを開眼と呼びます。

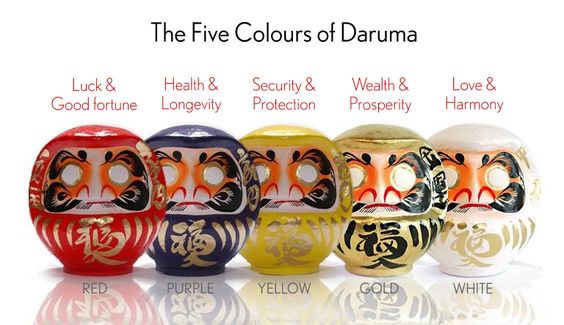

近年、だるまも戦隊シリーズ並みにカラーバリエーションが豊かになりましたね。

色の持つ意味や効果を知ってだるまの色までも選ぶことができる時代です。

一見、昔からある縁起物の「だるま」ですが、

私たちの知らない所で時代や人々の様々な想いを受けて

その時代に合うかたちで私たちに寄り添ってくれている縁起物のようでございます。

だるまを目にする機会がありましたら、

ちらりと今回のお話を思い出していただけましたら幸いです。

関連記事: